Les Cahiers français ont consacré leur dernier numéro à l’économie verte. Vous trouverez ci-dessous le texte de mon entretien avec l’équipe de rédaction qui a introduit le numéro.

******************************

- Le concept d’économie verte est-il suffisamment bien compris ? Et comment le définiriez-vous ?

L’adjectif « vert » renvoie à l’idée d’une économie qui respecte les contraintes environnementales et contribue à la préservation du capital naturel. Le « vert » s’oppose au « brun » qui détruit ou altère l’environnement. C’est un peu un concept à géométrie variable, qui a endossé au fil du temps une pluralité d’interprétations. En caricaturant un peu, je distinguerais deux grandes périodes.

La question environnementale a pénétré le champ économique via la question des limites des ressources naturelles et celle des pollutions locales. Très tôt, les économistes classiques ont été préoccupés par les limites imposées par la rareté des ressources naturelles. A la suite de Malthus, Ricardo s’inquiète de la rareté des terres agricoles qui conduit à mettre en culture les terres les moins fertiles pour nourrir la population. D’où sa fameuse théorie de la rente différentielle qui s’accroît au détriment du taux de profit. Quelques décennies plus tard, Jevons publie un traité sur le charbon montrant que les progrès techniques améliorant l’efficacité des machines ne vont pas réduire la consommation du minerai, mais au contraire l’augmenter en raison de la baisse de son prix. Jevons introduit le concept « d’effet rebond » aujourd’hui couramment utilisé par les économistes de l’environnement. La préoccupation de la finitude des ressources naturelles reste d’actualité : le recyclage ou la réutilisation des produits sont encore considérés comme des attributs d’une économie verte.

La lutte contre les pollutions locales est la deuxième voie d’introduction du vert dans le champ de l’économie. Il y a consensus au sein des économistes pour considérer que ces pollutions ne sont pas spontanément prises en compte par les marchés. Pour les économistes d’obédience marxiste, ces pollutions sont inhérentes au fonctionnement du système capitaliste et les solutions passent par des méthodes de planification substituant l’intérêt général aux intérêts privés. Pour les économistes libéraux, il convient de corriger les imperfections du marché en taxant les nuisances environnementales suivant le principe du « pollueur-payeur ». Dès le début du XXème siècle, Pigou a modélisé une telle tarification des externalités environnementales, d’où le concept de « taxe pigouvienne ». Dans les deux cas, on qualifie de verte une économie qui parvient à réduire, mieux éliminer, les pollutions locales.

La montée des dérèglements environnementaux globaux est une caractéristique majeure des dernières décennies. La première alerte a été l’altération de la couche d’ozone provoquée par l’accroissement du stock atmosphérique de certains gaz fluorés. Au-début des années 90, le Groupement Intergouvernemental des Experts sur le Climat (GIEC) a alerté sur le réchauffement climatique provoqué par l’accroissement du stock de gaz à effet de serre (GES). On sait aujourd’hui que de multiples liens rattachent cette crise climatique à celle de la biodiversité. Dans ce nouveau contexte, l’économie verte est celle qui contribue à la résilience face aux dérèglements environnementaux planétaires : la couche d’ozone, le climat, la biodiversité,…

- Pouvez-vous illustrer cela dans le cas du changement climatique ?

Je vais essayer : c’est ma spécialité ! La résilience des sociétés face au changement climatique est tributaire des actions d’atténuation et d’adaptation.

Pour enrayer le réchauffement global, il faut stabiliser le stock atmosphérique de GES en visant la neutralité ou le « net-zéro » : une situation où les émissions anthropiques de carbone ont été ramenées à la capacité d’absorption par les puits. Ce volet, dit d’atténuation, implique deux transformations majeures. La première concerne le carbone fossile. Il faut sortir de notre dépendance à trois produits – le charbon, le pétrole et le gaz – qui ensemble représentent 70 % des émissions mondiales de GES. C’est ce qu’on appelle la « transition énergétique ». Mais il y a une deuxième transformation à opérer concernant les activités humaines impactant le cycle du carbone vivant : l’agriculture, la gestion des forêts, des pêches, des océans, à l’origine du quart des émissions mondiales de GES. On ne parviendra pas à la neutralité sans leur réduction. L’action sur le carbone vivant doit également assurer l’absorption du carbone par les forêts, les sols agricoles et les océans. Sinon, on s’expose au risque que ces puits, qui aujourd’hui stockent le carbone atmosphérique, deviennent demain des sources d’émission.

Compte-tenu de l’inertie du stock de GES dans l’atmosphère, le réchauffement global va continuer à s’aggraver pendant plusieurs décennies. C’est pourquoi la résilience face aux changements climatiques implique également des actions d’adaptation pour réduire la vulnérabilité à court terme des sociétés face au durcissement des conditions climatiques : vagues de chaleur, sécheresses et inondations, submersions marines, évènements extrêmes.

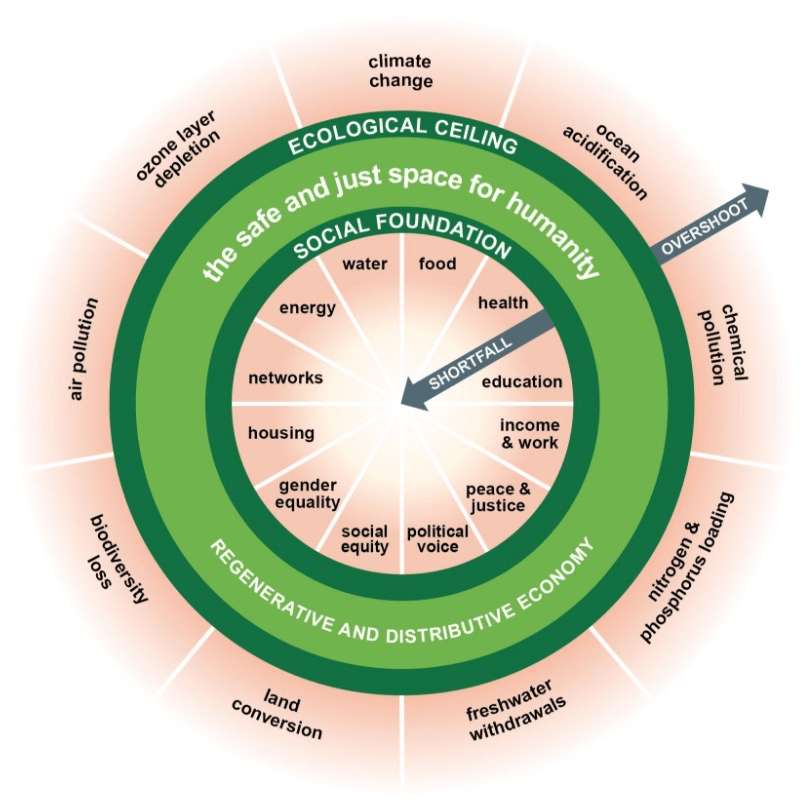

Ce binôme atténuation/adaptation pour le changement climatique s’inscrit bien dans la théorie du donut introduite par l’économiste britannique Kate Raworth. Pour Raworth, la résilience implique de respecter à la fois des plafonds et des planchers. L’économie doit veiller à ne pas dépasser les plafonds écologiques, autrement dit les seuils critiques fixés par la science en matière de climat, mais aussi de biodiversité, de cycle de l’azote et autres limites planétaires. Pour le climat, c’est le volet atténuation. Simultanément, l’économie doit assure les plancher assurant les besoins essentiels à la population. Parmi ces besoins, il y a l’accès à des milieux naturels sains, la lutte contre les pollutions locales et, bien sûr, la minimisation de la vulnérabilité face au durcissement des conditions climatiques, autrement dit, l’adaptation au changement climatique. L’économie du donut, avec ses plafonds écologiques et ses planchers sociaux est l’une des meilleures illustrations de l’économie verte, non bridée dans son fonctionnement, plus solidaire et résiliente face aux menaces environnementales globales.

- Peut-on concilier transition écologique et malgré tout la poursuite d’une certaine croissance économique ? Autrement dit êtes-vous un décroissant ?

Je ne suis ni décroissant, ni croissant. Dans l’économie que j’ai apprise puis enseignée au début de ma carrière, l’objectif était l’abondance des biens et services et le métier de l’économiste était d’aider à faire face aux contraintes de rareté pour atteindre cette abondance. On était de facto croissant. Aujourd’hui, on a changé de paradigme. L’objectif n’est plus l’abondance des biens et services, mais la résilience. Dans certains cas, la marche vers la résilience est facteur de croissance, dans d’autres de décroissance.

Examinons la transition énergétique. Cette transition implique d’investir dans des énergies de flux (principalement le solaire et le solaire) et de désinvestir de tous les actifs économiques liés à la production et à la consommation d’énergie fossile. Quel sera l’impact net de ce double mouvement d’investissement et de désinvestissement sur la croissance ?

Pour les économies les plus dépendantes de la production et de l’exportation des énergies fossiles, le coût du désinvestissement des énergies fossiles est très élevé. Par conséquent, la transition énergétique va transitoirement plomber la croissance. En revanche, la qualité de la croissance peut être améliorée si on redistribue mieux la richesse en général accaparée par des minorités contrôlant la rente énergétique.

Considérons à l’opposé les pays les plus pauvres, majoritairement situés au sud du Sahara. Leurs économies ne sont pas encombrées d’infrastructures produisant ou consommant de l’énergie fossile. Si on était capable d’y investir massivement dans les systèmes énergétiques bas carbone en sautant la case fossile, leur croissance serait dopée. J’ajoute que l’agroécologie est une méthode bien plus efficace pour accroître le volume de leur production agricole que les méthodes d’agriculture importées du Nord. Un second facteur d’accélération de la croissance des pays les plus pauvres grâce à la transition écologique !

En Europe, les pays comme la France sont dans une situation intermédiaire. Nous avons peu d’actifs économiques dédiés à la production des énergies fossiles qui sont importées dans leur quasi-totalité. Sous cet angle, la transition énergétique est bénéfique car les énergies de flux de demain seront majoritairement produites sur notre territoire. Mais il y a beaucoup d’actifs économiques dédiés à l’utilisation de l’énergie fossile : les infrastructures de stockage et de distribution, les usines produisant les voitures thermiques, les fonderies qui produisent leurs moteurs, les chaudière, etc. Pour basculer vers la neutralité carbone, il va falloir massivement désinvestir en retirant ou reconvertissant tous ces actifs économiques. C’est là que se situe le véritable coût économique de la transition. Les effets sur la croissance dépendront de la capacité des pays à transférer des actifs bruns vers des actifs verts. Si on est capable de transférer rapidement ces actifs sans casse sociale, on limite l’impact négatif du désinvestissement. Sinon, du fait du poids des actifs économiques liés aux énergies fossiles, l’impact de la transition est négatif. Mais à plus long terme, il reste bénéfique car si on renonçait à la transition écologique, nos économies iraient vers l’effondrement.

- Et quid de l’impact de la transition écologique sur la qualité de la croissance ?

C’est une question essentielle. La majorité des dégâts écologiques ne sont pas comptabilisés en négatif dans le PIB qui devrait logiquement compter une ligne dépréciation du capital naturel au titre des dégâts environnementaux. Du coup, les impacts bénéfiques de la transition écologique sur le capital naturel n’apparaissent pas dans le PIB.

Prenons une illustration concrète. L’un des plus grands projets d’investissement en Afrique concerne l’exploitation des ressources pétrolières du lac Albert en Ouganda, l’un des pays les plus pauvres de la planète. Près de 10 Mds d’euros vont être dépensés pour son extraction, son raffinage et son transport par oléoduc jusqu’au port tanzanien de Tanga. Ces investissements vont générer des émissions de l’ordre de 380 Mt de CO2 sur toute la période d’exploitation. Si on évaluait le coût pour le climat de ces émissions à 80 €/t (le prix du quota sur le marché européen), il faudrait amputer les recettes futures de 30 Mds d’euros et le projet ne se ferait pas. On pourrait à la place investir 10 Mds d’euros dans des infrastructures d’énergie renouvelable pour répondre aux besoins des Ougandais en termes d’accès à l’électricité et aux systèmes de cuissons modernes, avec des bénéfices socioéconomiques bien plus larges et des coûts pour le climat bien plus faibles. Mais ni ces bénéfices ni ces coûts n’apparaissent dans le calcul du taux de croissance du PIB.

Un autre volet de la transition concerne les contraintes sur la demande et la façon dont elles se partagent au sein de la population. En France, les scénarios conduisant au net-zéro reposent sur l’hypothèse d’une division par deux de la consommation d’énergie d’ici 2050. Compte-tenu de l’effet rebond, on ne peut pas miser sur les seuls gains d’efficacité pour y parvenir. Il faut introduire de la sobriété énergétique, ce qui aura un effet ralentisseur sur la croissance. Mais les impacts sociaux de cette sobriété dépendront de la façon dont elle se distribue au sein de la société. Si des mécanismes redistributifs permettent aux plus vulnérable d’avoir un accès amélioré à une énergie moins polluantes, les bénéfices sociaux pourront compenser l’impact négatif de la sobriété sur la croissance du PIB.

Une logique similaire s’applique au carbone vivant. Les modèles alimentaires comportant une trop grande proportion de produits issus de l’élevage des ruminants et beaucoup de produits ultra transformés qui ne sont pas compatibles avec la transition écologique. Pour le climat, la FAO estime qu’un tiers des émissions mondiales de GES dépend de ce qu’on met dans les assiettes quand on compte toutes les émissions amont et aval induites. Là aussi, la sobriété s’impose et exige que ces produits à la plus forte empreinte climatique soient retirés des rations alimentaires, ce qui va peser sur l’offre des biens agro-alimentaires. Mais si cette transition alimentaire s’accompagne de redistributions assurant une sécurité alimentaire au plus grand monde, la société bénéficiera dans son ensemble de gains sanitaires considérables mal mesurés par le rythme de croissance du PIB. Tant pour le carbone fossile que pour le carbone vivant, une transition juste est une transition qui s’accompagne des redistributions nécessaires pour assurer les besoins essentiels et réduire la pauvreté.

- Quels efforts ces changement supposent-ils en termes de production et de consommation ?

Pour la consommation, Il faut bien dissocier sobriété et efficacité. En matière de logement, il y a un large consensus en France pour miser sur l’efficacité thermique du bâti pour réduire les émissions. Toutes les études ex post montrent qu’une grande partie des bénéfices attendus est perdue du fait de l’effet rebond. La sobriété doit donc compléter l’efficacité, la question principale étant moins la température du chauffage que le nombre de m2 à chauffer et donc la répartition de la taille des logements au sein de la population. Dans d’autres secteurs, l’effet rebond joue encore plus fortement. Voyez par exemple le transport aérien où les gains d’efficacité de la motorisation provoquent une baisse des coûts et une croissance du trafic. Sans oublier le numérique avec l’explosion des consommations énergétiques du fait des réseaux sociaux et du déploiement de l’intelligence artificielle.

Le deuxième effort concerne les reconversions industrielles que va provoquer le désinvestissement des énergies fossiles. Prenons l’exemple de l’automobile. Il faut investir dans la production de batterie, un organe qui représente de l’ordre de 40% du coût de fabrication d’un véhicule électrique. Les industriels doivent pour cela mobiliser quelques dizaines de milliards d’investissement. Mais quel est l’avenir des 280 fonderies qui travaillent en France à 80% pour la fabrication des moteurs thermiques ? Si leur reconversion n’est pas anticipée et provisionnée, cela va constituer un coût majeur pour la collectivité demain.

Troisième effort à renforcer : la transition agroécologique. Elle consiste à abandonner les méthodes de production inspirées de l’industrie, à base de spécialisation, de chimisation, de mécanisation qui ont métamorphosé les systèmes agricoles depuis une demi siècle. La révolution de l’agroécologique consiste à s’appuyer sur la diversité du vivant pour produire de façon efficace, souvent intensive à l’hectare tout en assurant la régénération des sols et du milieu naturel. C’est la prochaine révolution agricole. Elle répond à la fois à des besoins d’adaptation et d’atténuation du changement climatique. Son déploiement pourra s’accélérer quand les politiques comprendront qu’il faut partir de l’adaptation des agriculteurs face au durcissement des conditions climatiques plutôt que de leur imposer des normes au non de l’atténuation.

- De quels outils ou dispositifs manque-t-on à vos yeux pour aller plus loin en termes de transition écologique ?

En tant qu’économiste, j’ai surtout travaillé sur les instruments économiques. Pour la transition énergétique, la tarification du carbone me semble être un instrument clef pour introduire de la rareté sur le carbone fossile. Pour la transition agroclimatique, il faut trouver d’autres instruments permettant de valoriser la diversité du vivant.

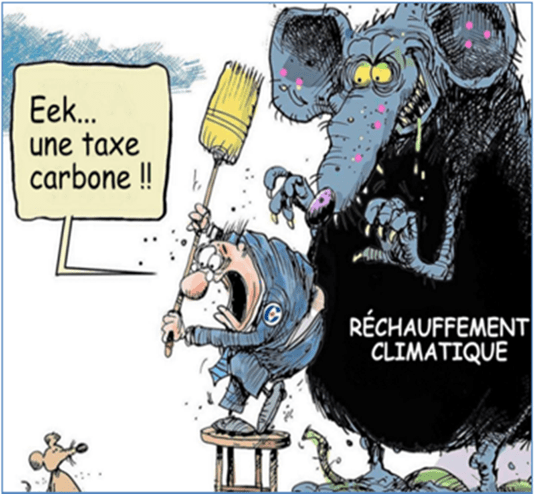

La tarification carbone peut être introduite de deux façons : la taxe ou le système de quotas à l’image de celui en vigueur dans l’Union européenne. Dans les deux cas, la clef de la réussite est la redistribution du produit de cette tarification (taxe ou enchères perçues par les Etats). Sans redistribution, cette tarification aggrave l’inégal accès à l’énergie. Les principaux enjeux sont européens. A partir de 2027, le système d’échange de quotas sera élargi aux transports terrestres et à l’usage des bâtiments. Le prix de l’essence, du gaz ou du fioul domestique va augmenter. La grande inconnue reste la redistribution aux ménages via le Fonds social qui doit être mis en place dès 2026. Si la redistribution n’est pas efficace, on risque de provoquer un mouvement du type de celui des gilets jaunes. Autre illustration : le prélèvement carbone à la frontière qui doit se substituer aux allocations gratuites de quotas pour protéger les industriels européens de la concurrence des pays ne taxant pas le carbone. De l’extérieur, ce système est vu comme un instrument de protection limitant l’accès au marché européen. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé de rétrocéder une partie du produit du prélèvement carbone à la frontière aux pays moins avancés pour réduire le poids de leur dette. Une autre forme, plus internationale, de redistribution.

Pour le carbone vivant, la taxation carbone ne fonctionne pas. Il s’agit ici d’introduire des méthodes de production agricole ou de gestion des forêts ou des océans qui protègent et s’inspirent de la diversité du vivant. On est plutôt dans ce qu’on appelle de la bioéconomie. Nombre d’expérimentations ont été menées, comme les paiements pour services écosystémiques. Mais en Europe, le verrou principal est la Politique Agricole Commune, principal outil de financement de l’agriculture, qui n’a pas encore opéré sa mue et ne finance que très partiellement la transition écologique via des éco-conditionnalités dont la complexité est un facteur de tension au sein du monde agricole.

- Qu’en est-il du cadre réglementaire ?

Il faut des normes environnementales. Mais elles doivent être simples, comprises par ceux qui devront les appliquer et surtout prévisibles dans le temps. L’empilement normatif et le changement permanent est l’ennemi de l’efficacité.

Prenons l’exemple de la norme européenne accompagnant le déploiement du véhicule électrique et la réduction graduelle des émissions de CO2 des véhicules neufs. Certains lobbies militent pour un assouplissement des pénalités prévues par le règlement et la suppression de l’objectif de zéro émission des véhicules neufs en 2035. Ce serait une erreur. Le maintien d’une industrie automobile prospère en Europe, avec son réseau de sous-traitants et sa capacité d’exportation, dépend du passage rapide à l’électrique et du rattrapage de l’avance prise par les constructeurs chinois sur leur marché grâce à… des normes plutôt plus sévères que celles en vigueur en Europe !

Il faut trouver les bonnes complémentarités entre les normes et les instruments économiques. Pour le transport aérien, plutôt que d’entrer dans le détail des formulations des e-carburants, il serait plus efficace d’imposer aux compagnies aériennes un réduction annuelle des quotas de CO2 qu’elles auraient le droit d’émettre, en leur laissant le choix des carburants à utiliser. A elles de trouver les solutions pour respecter cette norme unique en pénalisant financièrement les compagnies qui ne parviendraient pas à s’y conformer.

Enfin, une bonne norme doit reposer sur un système de mesure objectif et incontestable. C’est l’une des limites du diagnostic de performance énergétique (DPE) des bâtiments en France. Certaines méthodes utilisées pour effectuer les DPE restent trop approximatives, voire arbitraires.

- Où en sont les innovations technologiques, notamment pour ce qui est de la capture du carbone ? En quoi peuvent-elles contribuer à la transition écologique ?

En la matière, l’inflation des paroles masque difficilement la pauvreté des réalisations. Dans son rapport annuel sur la charbon, l’Agence Internationale de l’Energie estime que seulement 0,05% des émissions mondiales de 2024 ont pu être capturées grâce à la CCUS ! Quant aux méthodes de capture directe du CO2 de l’atmosphère, elles ont atteint 0,034 Mt de CO2, soit un millionième des émissions mondiales quand la gestion des nouvelles plantations forestières en absorbait 5%.

En matière de capture et de stockage de CO2, la première des priorités est la protection des puits de carbone naturels : les forêts et les océans qui absorbent chaque année la moitié des émissions mondiales.

La seconde est la gestion des sols agricoles qui recèlent un potentiel important de stockage. Pour cela, il faut limiter drastiquement les labours, remplacer les monocultures par des rotations protectrices des sols, maintenir des prairies permanentes et planter des arbres en pratiquant de l’agroforesterie. En France, il y a un potentiel non négligeable de stockage dans les zones céréalières et de viticulture où les sols ont été vidés de leur matière organique. En Afrique, le potentiel est considérable, sur les gigantesques étendues semi-arides qui représentent des superficies pratiquement cent fois supérieures à la surface cultivée en France. Comme en France, mobiliser ce potentiel implique de modifier les pratiques pastorales et agricoles en améliorant les savoir-faire traditionnels.

Quel sera demain la place des méthodes industrielles de captage du carbone atmosphérique ? Dans certains secteurs industriels comme le ciment, le CCUS est une voie pour limiter les émissions de CO2, encore insuffisamment explorée. D’une façon générale, c’est plus via l’électrification des procédés industriels et l’utilisation de l’hydrogène vert que l’industrie parviendra à se décarboner. La capture directe du CO2 de l’atmosphère ou les équipements industriels à « émissions négatives » pourront jouer un rôle d’appoint pour compenser les émissions de GES les plus difficiles à réduire. Mais l’engouement pour ces méthodes me semble suspect. Veillons à ce que l’optimisme technologique à tout crin ne soit pas un simple prétexte pour retarder les multiples changements dans nos habitudes et comportements que requiert la transition écologique.

*********************************************